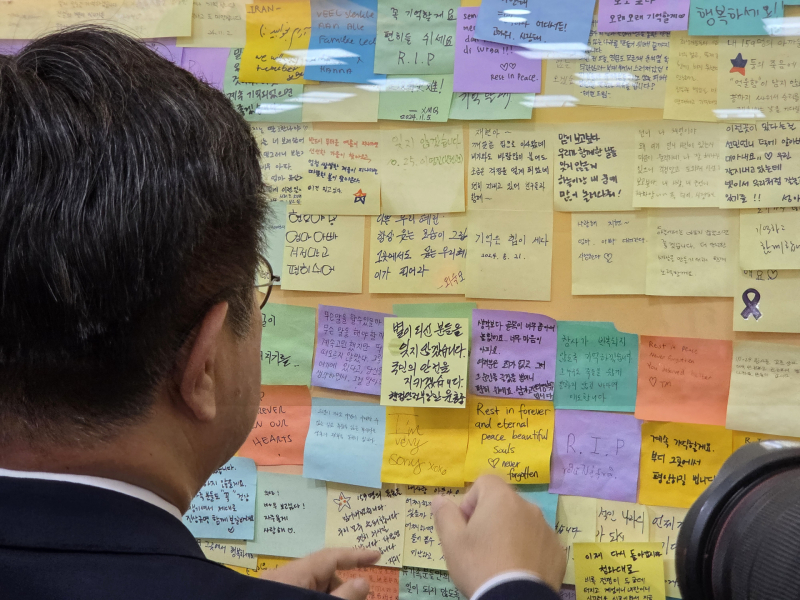

지난 20일 이태원 참사에 출동한 뒤 우울증을 앓던 소방대원이 숨진 채 발견됐다. 같은 날 시민단체는 “참사 피해자와 유가족을 더 이상 방치하지 말라”며 국회에 ‘생명안전기본법’ 제정을 촉구했다. 발의 5년째 표류 중인 법안은 재난·참사 피해자 보호와 예방체계 강화를 골자로 한다.

생명안전 시민넷은 성명에서 “안전 관련 법에는 수십 년 전 홍수 등 재해를 겪고 만든 재해구호법의 ‘이재민’ 개념만 있다”며 “유가족 인권 보장이나 구조·수습 과정에서 발생한 직간접 피해자 지원은 전혀 없다”고 지적했다. 이 단체는 2017년 세월호 참사 등을 계기로 설립됐다.

생명안전기본법은 모든 사람의 안전권을 국가의 책무로 규정하는 내용으로 2020년 처음 발의됐으나 논의조차 되지 못했다. 지난 3월 다시 발의된 개정안에는 △대통령 직속 생명안전정책위원회 설치 △5년마다 종합계획 수립 △국제 기준에 맞춘 안전 기준 설정 △안전 영향평가 제도 도입 △독립적 조사기구 설치 △피해자 권리 명시 및 범위 확대 △안전약자 대피계획 마련 등이 담겼다. 현재 국회 행정안전위원회에서 계류 중이다.

참사 피해자들은 법 제정 필요성을 호소했다. 이정민 10·29 이태원참사 유가족협의회 운영위원장은 “무한반복되는 참사의 고리를 끊기 위해 최소한의 장치가 필요하다”며 “생명안전기본법은 국민의 아픔을 치유할 수 있는 장치”라고 말했다. 김정태 코로나19 방역 산재 피해 노동자는 “기업 이윤을 위해 노동자 안전이 경시되는 실태를 반드시 바꿔야 한다”고 강조했다.

법 제정이 지연되는 이유로는 사회 전반의 낮은 안전 인식이 꼽힌다. 박순철 생명안전 시민넷 활동가는 “정치권과 언론이 현안에 밀려 안전 문제를 뒷전으로 미루고, 시민도 사고에 무감각해지는 측면이 있다”며 “결국 피해자 목소리만 남게 되고 악순환이 반복된다”고 말했다.

다만 정권 교체 이후 정부와 여당이 법안 논의에 일정 부분 관심을 보이고 있어 향후 처리 가능성에 주목된다.

전문가들은 시민적 관심이 입법 동력의 핵심이라고 지적한다. 박래군 4·16재단 운영위원장은 “생명안전기본법은 안전 시스템 구조를 바꾸는 법”이라며 “공청회 과정에서 시민과 유가족 의견이 반영돼야 국회 논의도 수월해질 것”이라고 말했다.