“일용 계약으로 일하다 보니 입원까지 하게 돼 불안했는데 걱정 덜었습니다.” (남·50대 A씨)

유급병가 없는 취약노동자를 위해 도입된 ‘서울형 입원생활비 지원’ 제도가 7년째 순항 중이다. 아파도 하루를 편히 쉬지 못했던 이들의 건강권이 확대되는 등 효과는 크지만, 제도 자체를 모르는 시민도 여전히 적잖다. 적극적인 홍보로 제도 인지율을 높여야 한다는 지적이 나온다.

서울시는 2019년 전국 최초로 유급병가 지원 제도를 도입했다. 생활비 걱정에 치료를 미루는 노동자의 ‘아프면 쉴 권리’를 보장하기 위해서다. 특히 쉬면 곧바로 수입이 끊기는 일용직과 프리랜서, 플랫폼 노동자 등은 병가 사각지대에 놓여 있었다.

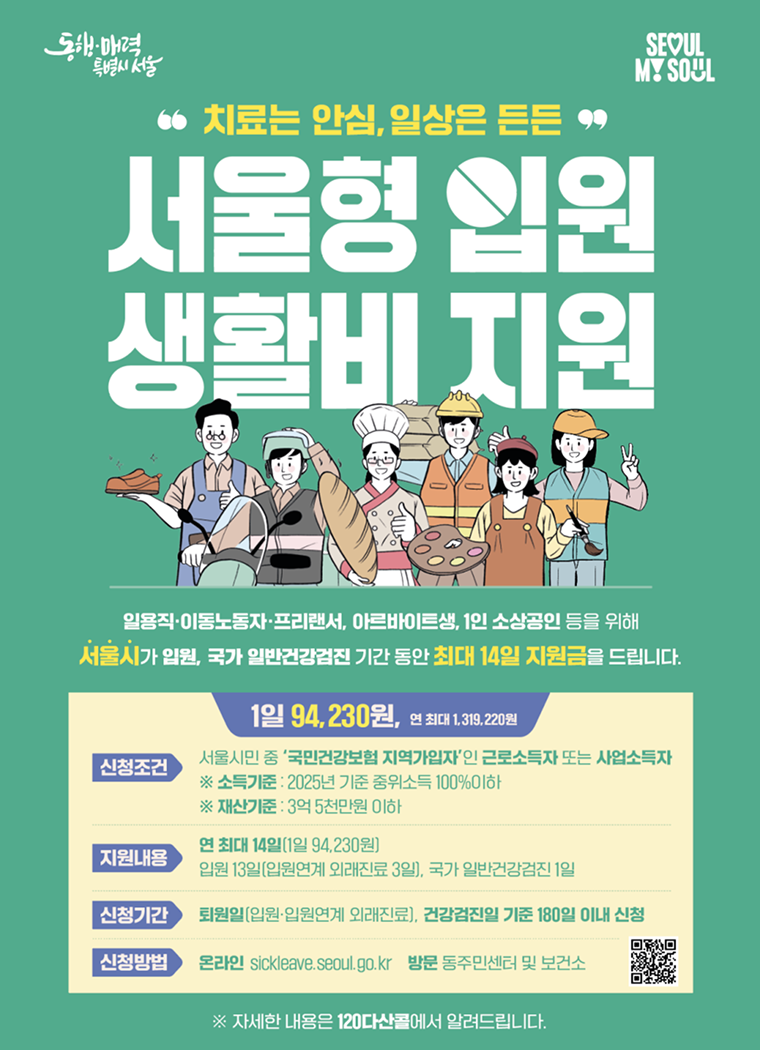

서울형 입원생활비 지원 사업은 질병·부상 치료나 건강검진이 필요한 노동약자가 입원할 경우, 최대 14일까지 하루 9만4230원의 생활임금을 지급한다. 올해부터 시 생활임금 인상분을 반영한 금액이다. 우선지원 대상자도 기존 이동노동자에서 돌봄·방문노동자까지 확대됐으며, 이들은 전체 지원금의 20%를 우선 배정받는다.

서울시에 따르면 제도 시행 첫해부터 지난해까지 총 3만606명에게 173억5331만원이 지급됐다. 지난해에는 전년(4891명) 대비 442명이 늘어난 5333명이 지원받았고, 1인당 평균 72만8000원이 제공됐다.

서울형 입원생활비 지원 사업의 정책 효과는 뚜렷하다. 서울연구원이 지난 21일 발간한 정책보고서에 따르면, 지원금 수급자의 약 40%가 평소 소득 수준을 유지할 수 있었다고 응답했다. 보고서는 “해당 제도가 아니었다면 생계 유지가 어려웠을 것이라는 응답이 많았다”며 소득 안전망으로서의 역할을 높이 평가했다.

건강 개선 효과도 있었다. 국가 일반건강검진 이용자의 60%가 지원을 계기로 건강 이상을 처음 인지했으며, 특히 50~60대에서 인지율이 높았다. 제도 이용자의 80% 이상이 ‘완치되거나 증상이 호전됐다’고 밝혔고, 입원 전후 직무 수행 능력도 향상된 것으로 나타났다. 보고서는 “제도가 노동생산성 향상에도 기여했다”고 분석했다.

설문조사는 지난해 10월부터 한 달간 서울형 입원생활비 지원 사업을 이용한 1050명을 대상으로 진행됐다. 응답자의 성별, 나이, 소득 수준 등을 감안해 표본이 구성됐다.

하지만 제도 도입 6년이 지난 지금도 인지도가 낮다는 점은 과제로 남는다. 제도를 알고 신청한 사람은 3분의 1에 불과했다. 신청자 상당수는 병원 등에서 사후 안내를 통해 해당 제도를 처음 알게 됐다고 답했다. 주요 인지 경로는 시청 및 국민건강보험공단의 안내문, 지인 소개 등이다.

이에 서울연구원 보고서를 통해 정보 접근성의 확대를 제안했다. 질병 초기에 치료받을 수 있도록 유인책을 늘려야 한다는 것이다. 특히 취약노동자의 직장, 병원 등 생활 현장에서 제도를 적극 홍보하고, 자격 요건과 신청 절차도 쉽게 이해할 수 있도록 정보를 정비해야 한다고 제안했다.

또 신청 과정도 더욱 간소화해야 한다는 지적도 내놨다. 현재도 매년 절차를 단순화하고 있지만, 주요 이용자가 저소득 중장년층 이상인 만큼 여전히 불편하다는 의견이 많다. 40대는 증빙서류 준비, 50대는 온라인 신청, 60대 이상은 보건소·동주민센터 방문에 어려움을 겪는다고 답했다. 전체 응답자의 약 80%가 신청 절차에 불편함을 느꼈다고 밝혔다.