서울 송파구에서 세 모녀가 생활고를 겪다 세상을 등진 지 올해로 11년째다. 서울시는 ‘복지 사각지대’ 문제 해결을 위해 시스템 개선에 힘쓰고 있다. 그러나 기존의 정책 틀로는 최근 발생하는 복지 사각지대 관련 비극을 막지 못할 것이라는 지적이 나온다. 전문가는 지역사회 자원을 활용한 복지 사각지대 발굴과 기관과의 협업이 필요하다고 제언했다.

1일 서울연구원의 ‘복지 사각지대 유형화를 통한 서울시 사회복지서비스 개선방안’ 보고서에 따르면 복지 사각지대 개념은 아직 합의된 정의가 없다. ‘위기가구’ ‘고립가구’ 등 다양한 용어와 혼재돼 사용하기도 한다. 최근에는 인구 구조 변화 등으로 경제적 취약계층을 벗어나 ‘새로운 사회적 위험’에 처한 사람을 중심으로 복지 사각지대 개념이 확대되고 있다.

연구원은 “시는 다양한 복지 분야 기관을 운영하고 있지만, 각 기관에서 인지하고 대응하는 복지 사각지대 사례를 종합적으로 조사해 분석한 시도는 없었다”며 “시 차원에서 복지 사각지대 문제를 해결할 수 있는 정책 수단이 부족하다는 한계도 있다”고 지적했다.

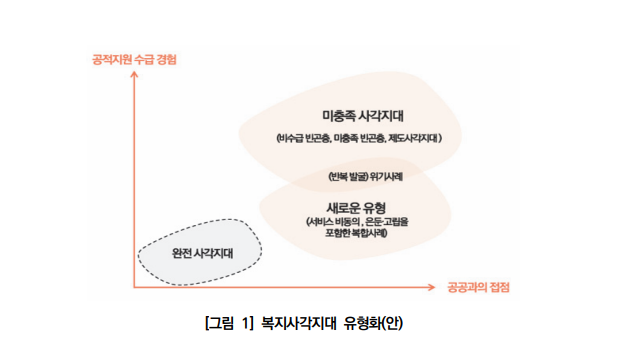

이에 연구원은 복지 사각지대 유형을 구분해 이에 따른 서비스 대응 방안을 모색했다. 서울시 일반‧수급가구 현황을 검토한 후 도출된 연구분석틀을 기반으로 복지사각지대 유형을 구체화했다. 유형은 ‘공적지원 수급 경험’과 ‘공공과의 접점’으로 구분했다. 각각 공공의 지원을 받은 경험과 복지 사각지대 발굴 시점 이전까지 지자체 등과의 접점을 의미한다.

연구원은 “기존 복지제도와 접점이 없는 완전 사각지대는 지역사회 자원을 활용한 사각지대 발굴 노력과 위기가구 우선 개입을 위한 법적 근거 마련, 자치구 통합사례회의를 통한 적극적인 개입 방안 모색이 필요하다”고 말했다. ‘서비스 비동의’ ‘은둔‧고립’을 포함한 복합사례인 새로운 유형에 대해선 “별도의 조사 및 관리체계 구축이 요구된다”고 덧붙였다.

미충족사각지대는 공적 지원체계와 접점이 있다. 연구원은 “서비스 연계와 관리를 포함한 모니터링이 지속돼야 한다”며 “미충족사각지대 중 비수급 빈곤층은 시에서 지원 가능한 지원책을 적극 검토하는 한편 지역 내 복지기관과의 협업체계 구축으로 만일의 사태에 대비할 필요가 있다”고 제언했다. 아울러 해당 연구에서 도출한 ‘새로운 유형’의 반복 발굴 위기사례는 발굴에 집중하기보다는 관리를 통한 상황별 지원이 필요하다고 강조했다.

한편 서울시와 서울복지재단은 지난해 12월 대상과 hy를 비롯한 기업 및 민간단체들과 서울시 복지 사각지대 발굴 및 지원을 목표로 협력체계를 구축했다. 올해 ‘서울형 기초보장제도 생계급여’를 1인 가구는 월 최대 2만6179원(7.34%), 4인 가구 5만8864원(6.42%)으로 인상하기도 했다. 서울형 기초보장제도는 생활 수준은 어렵지만 국민기초생활보장제도(생계·의료·주거급여) 기준에 들지 않아 정부 보호를 받지 못하는 비수급 시민에게 서울시가 생계 및 해산·장제 급여를 지원하는 제도다.